Творческая неординарность маленького Чарльза проявилась с ранних лет, хотя бы в том, что ему нравилось придумывать для своих младших братьев и сестёр забавные игры и развлечения. То он переодевался факиром и изумлял публику фокусами, то мастерил театр марионеток и разыгрывал пьесы собственного сочинения или писал «романы», «хроники» и заметки для рукописного журнала, который сам и иллюстрировал.

Дети семьи Доджонс получили домашнее воспитание; их обучали закону Божьему, языкам и основам естественных наук. В 12 лет Чарльза отдали в школу, сначала в ричмондскую, а потом в знаменитый Регби — привилегированную закрытую мужскую школу. Учёба давалась ему легко, особый интерес он проявлял к математике и классическим языкам, но школьные годы, увы, не оставили приятных воспоминаний. Впрочем, детство Чарльза Лютвиджа Доджонса, должно быть, мало кому интересно. Вспомним лучше о Кэрролле.

Льюис Кэрролл. Фото: из архива Библиотеки Конгресса США

Сестры Лидделл: Эдит, Лорина и Алиса, 1859.

В приключениях семилетней Алисы, так или иначе, отразились события, понятные только узкому кругу. В книге появилась кошка Дина — реальная любимица семьи, Орлёнок Эд, связанный с именем сестры Алисы Эдит (Eaglet — Edith), апельсиновое варенье, секрет приготовления которого хранился в семье Лидделл.

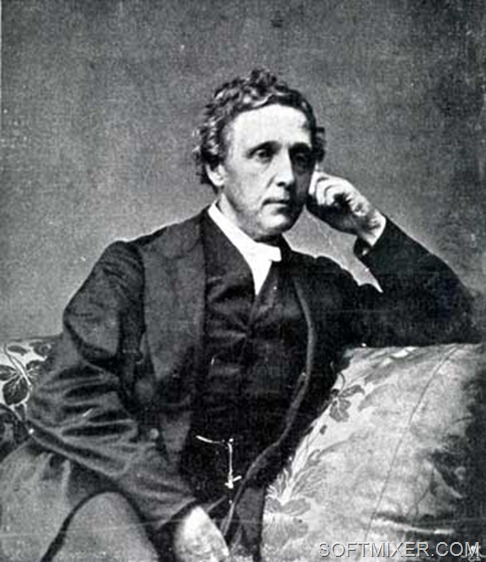

Уже к февралю 1863 года первый рукописный вариант был готов, Кэрролл назвал его «Приключения Алисы под землёй». Но «заказчица» сказки этой не получила: Кэрролл настолько увлёкся сочинительством, что решил написать более подробный вариант сказки и снабдить его 37 рисунками, а первый вариант уничтожил.

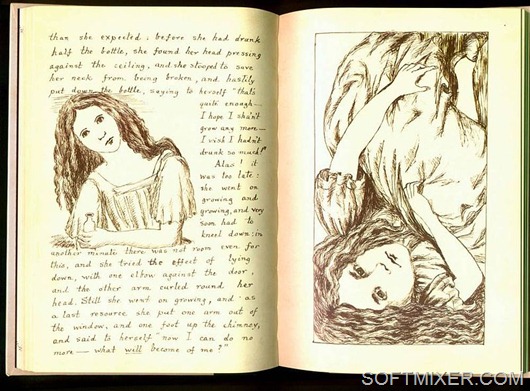

26 ноября 1864 года Алиса Лидделл получила обещанный подарок — рукописную тетрадку в кожаном переплёте, на последней странице которой была наклеена фотография Алисы в возрасте семи лет — именно столько было героине сказки.

Алиса Лидделл в возрасте 7 лет. Льюс Кэрролл очень любил детей, он их фотографировал или рисовал, обязательно спрашивая разрешения родителей. Фото: Льюис Кэрролл 1859 г.

Через некоторое время, поддавшись уговорам взрослых и юных читателей рукописи, Кэрролл решает её издать. И в 1865 году «Алиса в Стране чудес» выходит отдельной книгой с 42 иллюстрациями Джона Тенниела (John Tenniel, 1820–1914).

Автором сказки значится Льюис Кэрролл — именно такой псевдоним избрал для себя Чарлз Лютвидж Доджонс. Сначала он «перевёл» своё имя на латынь, получилось «Каролус Людовикус», поменял имена местами и вновь «перевёл» на английский — «Льюис Кэрролл».

Страницы из первой рукописи Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы под землёй»

«Мы полагаем, что любой ребенок будет скорее недоумевать, чем радоваться, прочитав эту неестественную и перегруженную всякими странностями сказку», — столь нелестный отзыв появился на произведение тогда ещё никому неизвестного автора в 1865 году в журнале «Атенеум». Но даже мнение строгих критиков не спасло «Алису в Стране чудес» от безграничной любви читателей. И уже совсем скоро в Кэрролле признали новатора, совершившего «революционный переворот» в детской литературе.

Должно быть, на подобную «революцию» был способен только такой чудак, как Кэрролл. Всю жизнь он страдал от заикания и собственной робости. Представляясь незнакомым людям, он зачастую произносил свою фамилию как «До-до-джонс». Но стоило ему оказаться среди детей, как он становился необычайно весёлым, по-детски задорным собеседником. Он вёл переписку с друзьями и знакомыми и педантично фиксировал каждое отправленное и полученное письмо в специальном журнале. За 37 лет существования этого журнала он отправил 98921 письмо!

Бессонными ночами, чтобы отвлечься от грустных мыслей, он придумывал «полуночные задачи» и сам же решал эти алгебраические и геометрические головоломки.

Он был заядлым театралом в то время, когда церковь этого не одобряла. Всерьёз занимался фотографией на заре этого искусства, когда ещё процесс фотосъёмки был сложным делом, требующим терпения. А одна из его фотографий даже была включена в 1956 году в знаменитую международную выставку «Род человеческий».

Льюис Кэрролл лишь однажды выезжал за пределы Англии, и не куда-нибудь, а в далёкую Россию! Посетив по дороге Кале, Брюссель, Потсдам, Данциг, Кенигсберг, Вильно, Варшаву, Эмс и Париж, он пробыл в России месяц. И записал в дневнике впечатления: необычайно широкие улицы, гигантские церкви с голубыми куполами, удивительный эффект церковного пения — как же всё непохоже на привычный оксфордский уклад жизни!

Петербург, Москва, Сергиев Посад, ярмарка в Нижнем Новгороде произвели на писателя неизгладимое впечатление.

Шан Лесли (Shane Leslie, 1885–1971) в статье «Льюис Кэрролл и Оксфордское движение» («Lewis Carroll and the Oxford movement») находит в «Алисе» зашифрованную историю религиозных споров, шедших в Оксфорде в 1840–70-е годы. При такой интерпретации Алиса, с ростом которой происходят чудесные изменения, символизирует верующего англичанина, колеблющегося между Высокой и Низкой церковью. Белый Кролик — скромный англиканский священник, а Герцогиня, наводящая на всех страх, в таком случае, — епископ.

ХХ век с его стремлением подвергнуть всё психоанализу внёс свою лепту в интерпретацию «Алисы в Стране чудес». Нетрудно догадаться, что имели в виду последователи Фрейда, акцентируя внимание на таких моментах сказки, как падение Алисы в кроличью нору или ситуацию, когда она хватается за карандаш, который держит Белый Кролик, и начинает писать за него. А в многочисленных упоминаниях о пище в сказке Кэрролла даже разглядели признаки «оральной агрессии» автора, то есть его одержимости мыслями о еде и питье.

Безумное чаепитие: Болванщик, Соня, Мартовский заяц и Алиса. Иллюстрация Артура Рэкхэма

Психоаналитик Филлис Гринакр (Phyllis Greenacre, 1894–1989), проанализировав в своей работе («Swift and Carroll a Psychoanalytic Study of Two Lives», 1955), произведение Кэрролла, высказала мнение, что писатель страдал от эдипова комплекса и отождествлял маленьких девочек с матерью. И сама Алиса, возможно, является образом матери. Гринакр отмечает, что между Кэрроллом и Алисой разница в возрасте была примерно такой же, как между Кэрроллом и его матерью, и уверяет, что «такое обращение эдипова комплекса широко распространено».

Тот факт, что Кэрролл обожал маленьких девочек («Я люблю детей, только не мальчиков!») и часто писал им нежные письма, фотографировал и рисовал своих очаровательных подруг, породил множество домыслов и обвинений. Но в многочисленных воспоминаниях, которые оставили о любимом Чарлзе-Додо подросшие барышни, нет и намёка на нарушение приличий. И нет никаких веских оснований усомниться в том, что дружба эта носила невинный характер.

В одной из своих статей сам Кэрролл попытался описать свою маленькую музу Алису Лиделл: «Какой ты была, Алиса? Как мне описать тебя? Любознательной до крайности, с тем вкусом к жизни, который доступен только счастливому детству, когда все ново и хорошо, а грех и печаль всего лишь слова — пустые слова, которые ничего не значат!»

Книги об Алисе поначалу вызвали шквал критики. «Бред!» – отзывались о них авторитетные литературоведы. Действительно, типичная детская сказка – это история о приключениях положительных главных героев. Как правило, они борются со злом и побеждают его в конце повествования.

Обычно в таких текстах все просто, понятно и логично. Алиса же Кэрролла попадает в самое настоящее царство абсурда, где неясно, кто есть кто и зачем существуют те или иные вещи. Да и сама героиня совсем не похожа на семилетнюю девочку, которой является по «легенде». Она слишком умна для ребенка, достаточно образованна и часто рассуждает совсем не по-детски…

Вместе с тем, известные физики и математики (М.Гарднер в том числе) с удивлением обнаружили в детских книгах массу научных парадоксов, и нередко эпизоды приключений Алисы рассматривались в научных статьях.

Падая в нору, Алиса рассуждает о том, что она может пролететь Землю насквозь и приземлиться в противоположном полушарии. Астрофизики предполагают, что во Вселенной существуют «кротовые норы», по которым время течет вперед-назад. По ним можно свободно перемещаться. Причем, пройдя по такому туннелю, вы можете мгновенно телепортироваться не только из одной точки Вселенной в другую, но и в другое временное измерение. Или в другую Вселенную…

Шифром, похоже, являются даже стихи из «Алисы». Так, в фантастическом рассказе Генри Каттнера и Кэтрин Мур «Все тенали бороговы» дети отправляются в параллельное измерение при помощи заклинания, заключенного в строчках стихотворения «Бармаглот» (Jabberwocky):

Часово – жиркие товы

И джикали, и джакали в исходе.

Все тенали бороговы.

И гуко свитали оводи.

И это не только литературный вымысел. В работах «Новые пути в науке» и «Природа физического мира» английский астроном Артур С. Эддингтон пишет, что фонетическая структура данного стихотворения строится на тех же принципах, что и математическая теория групп, открытая лишь в ХХ столетии!

Причем математическое описание стихотворения о Бармаглоте оказалось весьма сходным с описанием некоей элементарной частицы. Не так давно российский физик Анатолий Серебров во время серии опытов с нейтронами добился того, что часть их бесследно исчезала.

Для объяснения этого феномена была выдвинута гипотеза о том, что существует так называемое «зеркальное вещество», состоящее из частиц, являющихся «аналогами» электронов, протонов и фотонов из нашего мира. Частицы могут переходить из нашего измерения в «зеркальное», а затем обратно – скажем, под воздействием магнитного поля.

Мартовский Заяц обязан своим рождением еще одной поговорке: «Безумен как мартовский заяц». Речь идет о беспорядочных прыжках, характерных для зайцев в период спаривания.

Один из самых загадочных персонажей «Алисы в стране чудес» – Чеширский Кот. Он умеет исчезать по частям, причем последней исчезает его улыбка.

Существует несколько версий по поводу происхождения этого персонажа.

Согласно одной из них, в графстве Чешир (Честершир, малая родина Кэрролла) кто-то рисовал над дверьми таверн ухмыляющихся львов. Львов жители маленького графства никогда не видели и считали их котами. Вторая версия гласит, что сырам, которые изготавливали в Чешире, иногда придавали форму улыбающихся котов. Была даже поговорка: «Улыбается как чеширский кот!»

Рассказывают также, что на мысль о Чеширском Коте Кэрролла навел вырезанный из песчаника «кошачий» орнамент на западной стороне церкви Святого Уилфрида в деревне Грэппенхолл на северо-востоке Англии, где его отец некогда служил пастором.